cine argentino en el siglo XX

El 28 de

septiembre de 1896, apenas un año después de la primera exhibición en París del

cinematógrafo de los hermanos Lumière, las clases acomodadas argentinas

pudieron disfrutar de la primera proyección del nuevo invento. Un año más tarde

se realizó la primera cinta nacional La

bandera argentina (1897), un documental patriótico rodado por un francés,

Eugène Py.

Tras unos

inicios dominados por el documental y el cortometraje, otro extranjero, el

italiano Mario Gallo, rodó la primera película con hilo argumental, también de

corte histórico-patriótico, El

fusilamiento de Dorrego, en 1907. Hay que esperar hasta 1915 para encontrar

la primera película netamente argentina con alguna repercusión: Nobleza gaucha, de Humberto Cairo, ya en

la línea sentimental y costumbrista que reaparecerá en varios momentos del

futuro de la industria.

Otro inmigrante

italiano, Federico Valle, hizo el primer largometraje de dibujos animados en

1916, El apóstol, una sátira

política; la primera película argentina con muñecos, Una noche de galán en el Colón, en 1919; y poco después, en 1920,

el primer noticiario cinematográfico argentino: Film Revista Valle.

Por aquel

entonces, José A. Ferreyra utilizaba con éxito los temas de las letras del

tango: el mundo del arrabal, las historias de amoríos, engaños y desengaños,

entre otros, pero aún dentro de la dispersión industrial del periodo mudo.

Con la llegada

del cine sonoro surgió entre el público la exigencia de escuchar su propio

acento, en lugar del castellano al uso en las películas realizadas en Hollywood

o en París. En estrecha relación con esta demanda, la producción argentina de

aquella época se iba a ver marcada por el auge del tango, en aquel momento la

música popular de mayor impacto mundial, que se asumía como algo propio incluso

en países tan distantes como la Unión Soviética o Finlandia, y que daría lugar

a producciones estadounidenses alrededor del cantante argentino Carlos Gardel.

Bajo este

influjo se rodó en 1933 el primer filme sonoro argentino, Tango, de Luis Moglia Barth. A este éxito siguió ese mismo año el

de Los tres berretines, de Enrique T.

Susini, y poco después, más desde el campo de la revista musical, Noches de Buenos Aires (1935), de Manuel

Romero, o Puerto Nuevo (1936), de Luis

César Amadori.

Por aquel

entonces surgió también una generación de nuevos realizadores que floreció

antes de la II Guerra Mundial, más orientada hacia un cine de género con

aspiraciones artísticas, en la que destacaban Leopoldo Torre-Ríos (La vuelta al nido, 1938), el también

actor Mario Soffici (que había empezado con El

alma del bandoneón, 1935, pero más tarde hizo las más serias Viento norte, 1937 y Prisioneros de la tierra, 1939,

precursora el cine social argentino), y sobre todo, Luis Saslavsky (Crimen a las tres, 1935; La fuga, 1937; Puerta cerrada, 1939; o La

casa del recuerdo, 1940), el cineasta del periodo con más aspiraciones

intelectuales.

Pero la II

Guerra Mundial resultó nefasta para la producción argentina, ya que, debido a

las simpatías del Gobierno con las potencias del eje, los directivos de la

industria estadounidense dejaron de enviar sus negativos a este país para

mandarlos a México, lo que supuso un auge de la industria cinematográfica

mexicana en perjuicio de la argentina.

A este hecho se

vino a unir el golpe de Estado de 1943, que favoreció el aumento del número de

películas en detrimento de su calidad y que aplicó una fuerte censura. No

obstante, destacan en este periodo Tres

hombres del río (1943), de Mario Soffici; La dama duende (1945), de Luis Saslavsky; A sangre fría (1947) y La

vendedora de fantasía (1950), de Tynaire, ambas interpretadas por el actor

Alberto Closas –que luego continuó su carrera en España— y sobre todo Lucas

Demare, que dirigió Su mejor alumno

(1944), Pampa bárbara (1945), y Los isleros (1951).

Después, con la

caída del peronismo en 1955, se produjeron una serie de películas de crítica

abierta a este régimen, comenzando con la de Lucas Demare Después del silencio (1956). Durante este periodo aparecieron dos jóvenes

realizadores: Leopoldo Torre Nilsson, que hizo La casa del ángel (1957), Fin

de fiesta (1960), La mano en la

trampa (1961) y Martín Fierro

(1968); y Fernando Ayala, que dirigió Ayer

fue primavera (1954), Los tallos

amargos (1956) y El jefe (1958).

Ya en la década

de 1960, la influencia de la nouvelle vague francesa en el cine argentino se

refleja en títulos como Alias Gardelito

(1961), del actor Lautaro Murúa (conocido por sus intervenciones en las

películas de Leopoldo Torre Nilsson, autor de la popularísima La Raulito, 1975); La cifra impar (1961), sobre texto de Julio Cortázar, y la inédita Los venerables todos (1962), ambas de

Manuel Antín; Los jóvenes viejos

(1961), al estilo del italiano Michelangelo Antonioni, y Pajarito Gómez (1964), de Rodolfo Kuhn.

También en estos

años y bajo la influencia de la nouvelle vague el actor Leonardo Favio se lanzó

a la dirección con Crónica de un niño

solo (1964), El romance de Aniceto y

Francisca (1967) y El dependiente (1968). Fue entonces cuando se consolidó

en el cine argentino una fuerte impronta ideológica, que atrajo incluso

producciones extranjeras, como Los

inocentes (1962) o La boutique

(1967), de los directores españoles Juan Antonio Bardem, y Luis García

Berlanga, respectivamente, rodadas en Argentina por problemas con la censura

franquista. En esta línea ideológica, que aún hoy perdura, destaca la encuesta

neoperonista de cuatro horas y media La

hora de los hornos (1968), de Fernando Solanas y Octavio Genio.

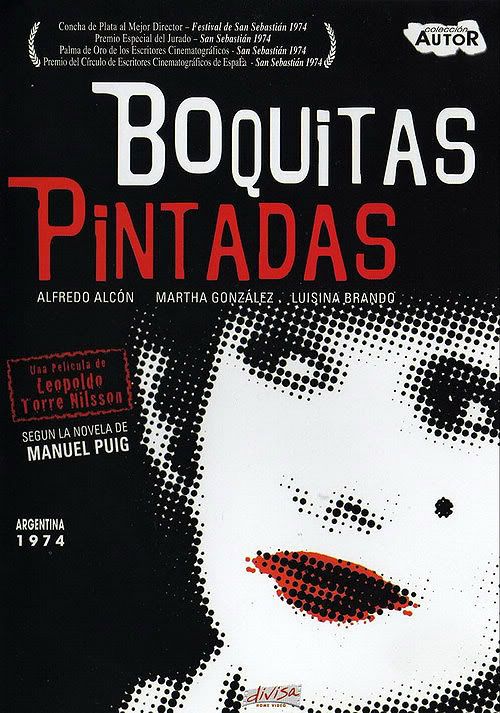

Por su parte,

Torre Nilsson filmó Güemes, la tierra en

armas (1972), Boquitas pintadas

(1974), adaptación de la novela de Manuel Puig que alcanzó gran éxito

internacional, y La mafia (1971), que

explora el tema de esta organización familiar-delictiva un año antes que El padrino, de Francis Ford Coppola.

El golpe militar

de 1976 y la dictadura posterior, provocaron una crisis de la cinematografía

nacional, y hasta 1980 apenas se realizaron producciones interesantes, a

excepción de películas como La parte del

león (1978), debut del director Adolfo Aristarain.

Este periodo de

crisis se remontó, no obstante, con una serie de interesantes realizaciones que

trataban de una u otra forma temas políticos, como Tiempo de revancha (1981) y Los

últimos días de la víctima (1982), de Aristarain; Asesinato en el Senado de la Nación (1984), de Juan José Jusid, de

corte histórico; La historia oficial

(1985), de Luis Puenzo, Oscar a la mejor película extranjera; y No habrá más penas ni olvidos (1983), de

Héctor Oliveira, Oso de Plata en el Festival de Berlín, que tratan directamente

las trágicas consecuencias de la dictadura militar.

Dentro de esta

corriente el tema del exilio aparece también en Tango, el exilio de Gardel (1985), de Fernando Solanas, que obtuvo

el César a la mejor banda sonora original escrita por Ástor Piazzola, y se

perciben tintes feministas en la obra de María Luisa Bemberg, realizadora más

comercial y prolífica, que en sus retratos de la alta burguesía argentina, como

Miss Mary (1986), trata también de

adscribirse al análisis político vigente.

Este brillante

periodo, durante el que se realizaron películas como La deuda interna (1988) de Pereira, alcanzó un promedio anual de

producción de más de 30 películas. Su esplendor se vio truncado por el

crecimiento de la inflación y la crisis económica de 1989, que hizo descender

el número de rodajes y provocó que algunos de los mejores realizadores, como

Aristarain, se instalaran fuera del país. En su caso se trasladó a España,

donde rodó Un lugar en el mundo

(1992), premio Goya de la Academia de Cinematografía Española en 1993, y, ya

como producción totalmente española La

ley de la frontera (1995).

No obstante, los

últimos años han asistido a un nuevo un renacer del cine argentino, si no

industrial sí artístico, a través de figuras como Eliseo Subiela, director de Hombre mirando al sudeste (1986), El lado oscuro del corazón (1992), o No te mueras sin decirme a dónde vas

(1995); de películas que mezclan convenciones de género con la crítica social,

como Perdido por perdido (1993) de

Alberto Lecchi; o de obras de autores ya maduros, como Gatica el mono, de Leonardo Favio, Goya en 1994, todas ellas con

cierta distribución internacional.

Encarta 2005